こんにちは、なみだれです。

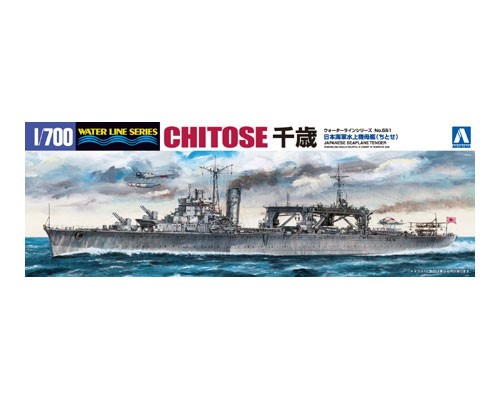

今回からは、水上機母艦・千歳を作っていきます。先に搭載する水上機からいきます。

過去の余り物やこの後も2つ水上機母艦の作成が、控えていますのでまとめて作りました。なので想像以上に時間がかかりました。今回の記事では、WATER LINEの共通部品の水上機から作っていきます。

WATER LINEの共通部品の水上偵察機

WATER LINEの共通部品には、九四式水上偵察機、九五式水上偵察機、零式水上偵察機、零式水上観測機の4種類が入っています。

白を基調にした作例画像も多くありますが、塗り分けが大変なので暗緑色(Mr.カラースプレー 15)で全面スプレーした後、下の面を明灰白色(水性ホビーカラー H-61)で、迷彩としてウッドブラウン(水性ホビーカラー H-37)を筆塗りしました。

さらに翼の黄色はカラーマーカー「POSCA」、胴体サイドの日の丸もデカールだとうまくなじんでくれなかったのでカラーマーカー「POSCA」の赤で丸を書きました。また大きいフロートの赤線もPOSCAで書きました。

過去の余ったパーツも集めて、合わせて作業しましたので10枚以上にもなってしまいました。

・九四式水上偵察機の作成

1つめは、九四式水上偵察機です。WIKIによると

九四水偵は1935年(昭和10年)から巡洋艦や水上機母艦の主力搭載機となった他、各地の基地にも配備され、偵察・船団護衛などに活躍した。太平洋戦争開戦時にはさすがに旧式化していたが、それでも基地航空隊では相当数が使用されていた。戦争後半には偵察任務からは退いたものの、哨戒や船団護衛・連絡などで終戦まで利用された。末期には特攻機として利用された機体もあった。

機体と主翼を切り出しました。直線が多い形状ですね。

間の写真を撮り忘れました。フロートまで取り付けて完成です。主翼の接着は、普通のプラ用の接着剤を使用しました。乾燥途中で角度の微調整もしやすいです。

一方、フロートは瞬間接着剤ですぐに固定した方が、作りやすかったです。

パーツを入れているケースは名刺を買ったときについてきたケースです。都合13機作成しました。

・九五式水上偵察機の作成

WIKIより

昭和10年9月に近距離用複座水上偵察機として採用された。実戦部隊においても本機の運動性能に対する評価は高く、九六式艦上戦闘機にも匹敵すると言われるほどだった。支那事変ではその運動性能を活かし、本務である偵察以外にも哨戒・爆撃任務をこなし、戦闘機代用として制空任務に出撃して敵の戦闘機との空中戦で勝利することさえあった。この活躍は、その後の日本海軍に二式水上戦闘機をはじめとした水上戦闘機の開発を決意させるきっかけの1つになった。太平洋戦争の開戦時においても艦船や基地において相当数が使用されていた。零式観測機が配備されると第一線部隊からは退いたが、哨戒機や練習機として終戦まで使用された。中には特攻隊に配属された機体もあった。日本海軍以外でも、タイに輸出され、同国の海軍で使用されていた。

九四式水上偵察機に比べると一回り小さいです。先ほどと同様にまずは主翼と機体を切り出しました。

主翼を接着固定後、中央の大きいフロートを接着しました。このフロートも瞬間接着剤を使う方が良いでしょう。

最後に翼の端につける小さいフロートを瞬間接着剤で取り付けて完成です。

主翼の角度とか複葉機の中ではこの九五式水上偵察機の姿が、一番格好が良いと思います。小さいので作るのは大変なのですが。

・零式水上偵察機の作成

WIKIより

1940年(昭和15年)12月に正式採用。

日本海軍は初期の空母・戦艦・巡洋艦・潜水艦に水上偵察機を搭載し、偵察の要として運用すべく準備を重ねていた。その仕上げとも言えるのが本機の配備であり、1941年(昭和16年)から艦船や基地への配備が本格化した。第二次世界大戦(太平洋戦争)開戦時には海軍の主力艦船には本機が搭載されており、艦隊や外地の基地の目として盛んに活動した。

大戦の序盤はそれなりの成果を収めていたが、1943年(昭和18年)以降は水上機特有の速度不足・加速力不足が主因で、空母の艦載機や迎撃戦闘機が充実した敵方の艦隊や基地の情報を詳細に入手することは困難になってきた。このため、偵察任務は徐々に艦上機に移行していくこととなる。

単葉機でフロートも2つなのでパーツは3つだけで完成です。このフロートも瞬間接着剤でくっつけていきます。

複葉機と比べると近代的な感じがします。

・零式水上観測機の作成

WIKIより

1940年(昭和15年)12月、短距離偵察と弾着観測を主任務とし、高い空戦能力を持つ複座水上偵察機として制式採用された。

太平洋戦争では、本来の任務である戦艦の着弾観測に活躍する余地がなかったため、ほぼ水上偵察機として使用されていた。しかし、本機は複葉機ながら補助翼の一部を除き全金属製の近代的な機体で、無類の安定性と高い格闘性能を持っており、二式水上戦闘機よりも軽快だったという。特設水上機母艦「神川丸」や「國川丸」にも配備され、アリューシャン方面やソロモン方面ショートランドなどに展開。船団護衛、対潜哨戒、敵施設の爆撃、さらにはその卓越した空戦性能を生かしての離島の基地における防空など、時として二式水戦と肩を並べ、様々な任務で幅広く活躍した。

主翼とメインの中央のフロートを接着しました。フロート(W4)の方は、瞬間接着剤を使いました。

固まったところで小さいフロート(W5)を瞬間接着剤で取り付けます。

固まったら完成です。

ここまでで50機近い数を作成してきました。週末のみ、乾燥待ちというのもありましたが、2ヶ月くらいかかりました。しばらくは、艦載機は作りたくないです。

水上機母艦・千歳(アオシマ)の製作記②(水上機の作成②)に続きます。

では、今回はここまで。